洪门传承与正统性:跨越时空的精神守望

世界洪门组织(WHMO)

在中国近现代秘密结社发展史上,洪门以其独特的组织形态和文化内涵占据着特殊地位。这个起源于明末清初、以”反清复明”为初始宗旨的秘密社团,历经数百年沧桑演变,已发展成为一个承载着丰富文化内涵的精神共同体,本人对洪门传承与正统性的深刻思考希望能有助于洪门昆仲理解这一历史现象。

一、洪门的历史源流与文化积淀

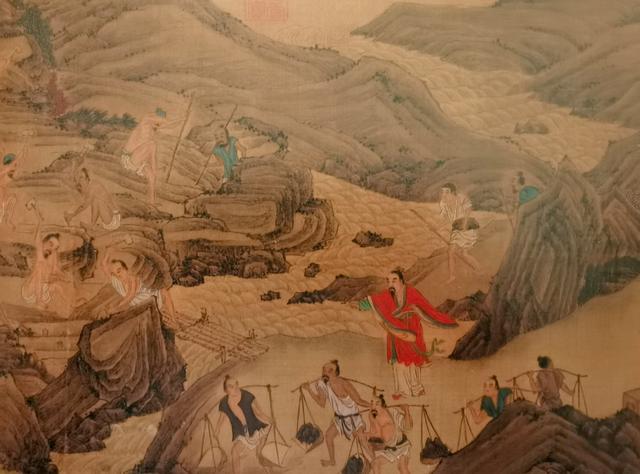

洪门的起源可追溯至明末清初的动荡年代。1644年清军入关后,一批忠于明朝的志士以”反清复明”为宗旨,在民间秘密结社,逐渐形成了以天地会为核心的洪门体系。在清朝统治的二百多年间,洪门如同地下的暗流,在民间不断蔓延发展,形成了独特的组织架构、暗语系统和价值观念。

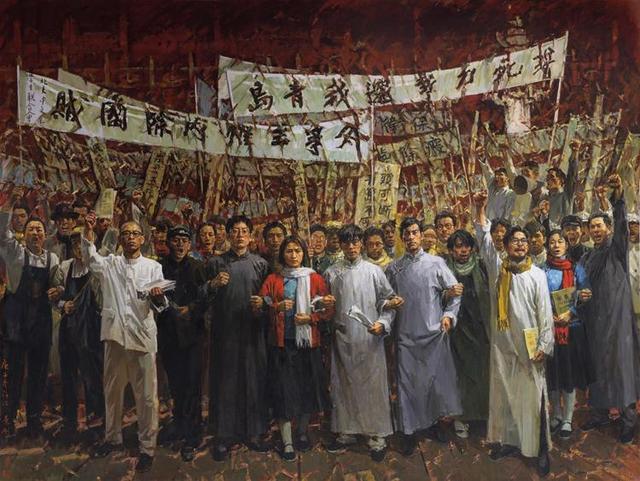

洪门的发展历程可谓波澜壮阔。从最初的天地会,到后来的三合会、哥老会、小刀会等分支,洪门组织遍布大江南北及海外。在清代,洪门曾多次发动起义,如乾隆年间的林爽文起义、咸丰年间的太平天国运动等,都可见洪门成员活跃的身影。到了清末民初,洪门更是在推翻清王朝的革命运动中发挥了重要作用。孙中山先生领导的多次起义,都得到了海外洪门组织的大力支持。1904年,孙中山在檀香山加入洪门致公堂,被尊为”洪棍”,足见洪门在革命运动中的重要地位。1905年,陈独秀先生创办洪门岳王会(1908年后合并入1903年成立的洪门金华山),协助徐锡麟开展革命活动。凡此种种,都可佐证洪门在中国革命进程中的伟大历史贡献。

洪门的组织文化独具特色。其内部等级森严,有山主、香主、白扇、红棍等不同职级;入会仪式神秘庄重,要经过”过三关”等考验;帮规严格,著名的”三十六誓”规范着成员的行为;暗语系统复杂,”海底”密语让外人难以窥探其奥秘。这些独特的文化元素,构成了洪门作为秘密结社的鲜明特征。

二、洪门传承的本质:精神与文化的薪火相传

关于洪门传承的本质,本人认为,洪门的传承本质上是精神与文化的薪火相传。自新中国成立以来,内地洪门山堂因历史原因停止公开活动,台湾地区洪门也在特殊时期经历沉寂。但值得注意的是,洪门的核心价值——忠义、仁勇、团结、互助、爱国——并未随之消失,而是以文化基因的形式融入民间社会。

在武侠文学、影视作品中广为流传的”江湖道义”,以及”三十六誓””海底密语”等传统仪式的片段留存,都证明洪门精神仍在华人社会中延续。这种文化基因的传承方式,使洪门超越了单纯的组织形态,成为中华文化不可分割的一部分。在中国南方福建、广东等传统洪门活跃地区,仍可发现洪门文化的蛛丝马迹。一些民间习俗、武术流派、戏曲表演中,都蕴含着洪门文化的元素,这种”隐性传承”恰恰证明了洪门精神的生命力。

三、洪门正统性的多维解读

关于洪门正统性的讨论,始终是海内外洪门人士关注的焦点。由于历史发展轨迹不同,内地、台湾及海外洪门呈现出多元化的传承样态。内地洪门在1949年后停止公开活动,台湾洪门在”戡乱时期”被迫转入地下,而东南亚、北美等地的洪门山堂则因移民社群及社会的稳定性较好地保留了传统仪式和组织架构。

本人提出的核心观点是:洪门的正统性不应以地域或组织性质划分,而应回归”忠义爱国、济世助人”的核心精神。这种超越形式的精神认定,为洪门在当代社会的存续提供了理论基础。洪门历史上本就分支众多,强求统一的组织形态既不现实,也无必要。重要的是精神血脉的延续,而非形式上的整齐划一。

台湾地区的洪门发展则经历了特殊的历史轨迹。1947年”二二八事件”后,台湾进入戒严时期,洪门等民间组织受到严格限制。许多山堂被迫转入地下,或改以其他名义活动。直到1987年解严后,部分洪门组织才开始重新活跃。但由于长期的断层,台湾洪门的传承谱系已不完整,甚至出现了鱼龙混杂的现象。相比之下,海外洪门组织由于身处相对稳定的社会环境,反而较好地保存了传统。在东南亚、北美等地的华人社区,洪门组织多以合法社团形式存在,如致公堂、洪顺堂等。这些组织不仅延续着传统的仪式活动,还积极参与当地华人社区的公益事业,成为中华文化在海外的守护者。

四、全球化时代的洪门转型与创新

面对历史断层带来的挑战,洪门展现出强大的文化韧性。虽然组织体系在许多地方已经模糊,但洪门文化元素仍存在于社会各个层面。本人多次特别强调,两岸洪门人士应当加强交流,共同梳理历史脉络,防止洪门被商业化或“帮派”化。这种文化自觉意识,体现了洪门传承者对精神家园的守护。

在全球化时代,洪门面临着如何保持独特性同时发挥现代价值的双重课题。本人提出的”文化传承与社会责任”路径具有可持续性。洪门丰富的历史、礼仪和价值观是宝贵的文化遗产,值得深入研究与弘扬。同时,洪门可以借鉴历史经验,参与两岸文化交流、慈善事业和民间互助等现代公益活动。这种转型不是对传统的背离,而是对洪门精神的创造性转化和创新性发展。

本人作为世界洪门组织(WHMO)共同主席、世界洪门金华山山主的立场是鲜明的,我主张尊重历史断层而不拘泥于谱系追溯,强调将洪门精神转化为现代社会的公益价值,推动全球洪门协作以应对文化流失挑战。保持开放包容的态度,以体现洪门传承者的历史智慧。

五、洪门精神的当代价值与未来展望

洪门的当代意义已经超越了历史组织的范畴,成为中华文化多元性的一个缩影。从反清复明的历史使命到当代的文化传承,洪门始终在适应时代变迁中保持其精神内核。本人对洪门传承与正统性的思考,不仅关乎一个历史社团的存续,更涉及中华传统文化在现代社会的创造性转化问题。

在这个意义上,洪门的未来不在于恢复旧有形式,而在于让传统精神在新时代焕发生机,为构建文化认同和促进社会和谐贡献力量。洪门文化中蕴含的许多元素已经融入大众文化。武侠小说中的江湖义气、影视作品中的帮派形象,都在某种程度上反映了洪门文化的影响。这种大众化的传播虽然可能偏离历史真实,但也扩大了洪门文化的知名度,为传统注入了新的活力。

站在新的历史节点上,洪门的传承者们需要以开放包容的心态,既尊重传统,又勇于创新。通过两岸及海外洪门的交流合作,共同梳理历史脉络,澄清误解讹传,让洪门文化得到健康传承。同时,也要警惕庸俗化和黑道帮派化的倾向,保持洪门精神的纯粹性。洪门的故事,不仅是一个秘密结社的兴衰史,更是中华文化顽强生命力的生动体现。在这个快速变迁的时代,洪门文化的传承与发展,或许能为我们思考传统文化如何与现代文明相融合,提供有益的启示。

洪门就像一条奔流不息的长河,虽然河道可能改变,但活水永远向前,内地、台湾与海外洪门终将汇入中华文化的海洋。

洪门精神的当代传承,正是要在保持其文化基因的基础上,赋予其新的时代内涵,使其继续为中华民族的伟大复兴贡献力量。

作者:陈学刚(观澜)

(作者陈学刚[观澜]是世界洪门组织(WHMO)共同主席、洪门金华山山主)